Fonte "Le 95 Tesi di Lutero e la rottura con Roma"

Fonte "Le 95 Tesi di Lutero e la rottura con Roma"

Johann Von Staupitz

Fonte "Lutero prima del 1517, una vocazione non matura"

Fonte "Lutero prima del 1517, una vocazione non matura"

Fonte "La ragione separata dalla fede, i prodromi dello scisma luterano"

Fonte "La ragione separata dalla fede, i prodromi dello scisma luterano"

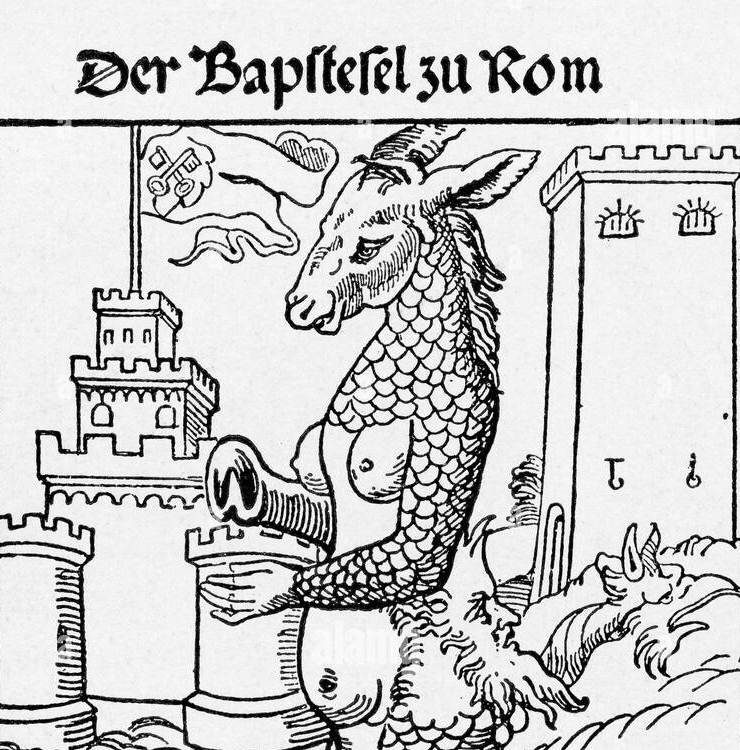

Fonte "Lutero e la propaganda per istigare i principi tedeschi"

Fonte "Lutero e la propaganda per istigare i principi tedeschi"